Aula del parcial

Lo que sabemos y lo que sabemos que no sabemos

- El primer parcial es este miércoles 8 de mayo a las 17 horas.

Aún no sabemos el aula. Aula Magna del Pabellón 2.- Serán tres problemas de ensambles.

- Se puede usar una hoja de fórmulas, escrita sólo por una carilla.

- No se podrán hacer consultas, salvo de enunciado y perpetradas desde el banco.

- Usen un estilo breve y directo: premisa, ecuación, consecuencia.

- No incurran en un tratado sobre la construcción axiomática de los reales.

- Y así con todo.

- Hora de entrega supuesta: 21.

- Hora de entrega cierta: 21:30.

4. Enajenarse de la razón o del sentido, por pasión, éxtasis o accidente

Lamento que la clase práctica del lunes pasado no haya salido bien. La ecuación de Boltzmann y los problemas de transporte son muy divertidos. Luego de pasar en limpio los apuntes para la clase, quedó claro que era demasiado. Pueden bajar el apunte [aquí]. Los cálculos son más generales que lo estrictamente necesario para resolver los problemas de la guía. [Aquí] hay una resolución cosecha 2019 del problema 3 que va directo al asunto.

El libro de Dalvit et al. tiene muy buenos problemas de Boltzmann; por ejemplo, vean el 6.19. La primera edición del libro de Huang, que se consigue en la Biblioteca, tiene métodos más sofisticados para resolver aproximadamente la ecuación de Boltzmann. (Está subido al Internet Archive, pero, al día de hoy, está bloqueado. Si alguien lo consigue, pásemelo). Por desgracia, estos temas no llegaron a la segunda edición del libro, que es la que se consigue. Para curarse de espanto, o por mera curiosidad, pueden bajar el libro de Chapman y Cowling, “The Mathematical Theory of Non-uniform Gases”. Sobre la aproximación de equilibrio local, está bien [esta nota] ligera de la Wikipedia.

Teniendo en cuenta lo restrictivos que fueron los tiempos de clase, en el parcial no vamos a tomar problemas de transporte.

Consultas gratis o le devolvemos su dinero

Eterno retorno de una configuración sin recuerdos

“Ha llegado el momento de anunciar: Esta isla, con sus edificios, es nuestro paraíso privado. He tomado algunas precauciones -físicas, morales- para su defensa: creo que lo protegerán. Aquí estaremos eternamente -aunque mañana nos vayamos- repitiendo consecutivamente los momentos de la semana y sin poder salir nunca de la conciencia que tuvimos en cada uno de ellos.“

Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel (1940).

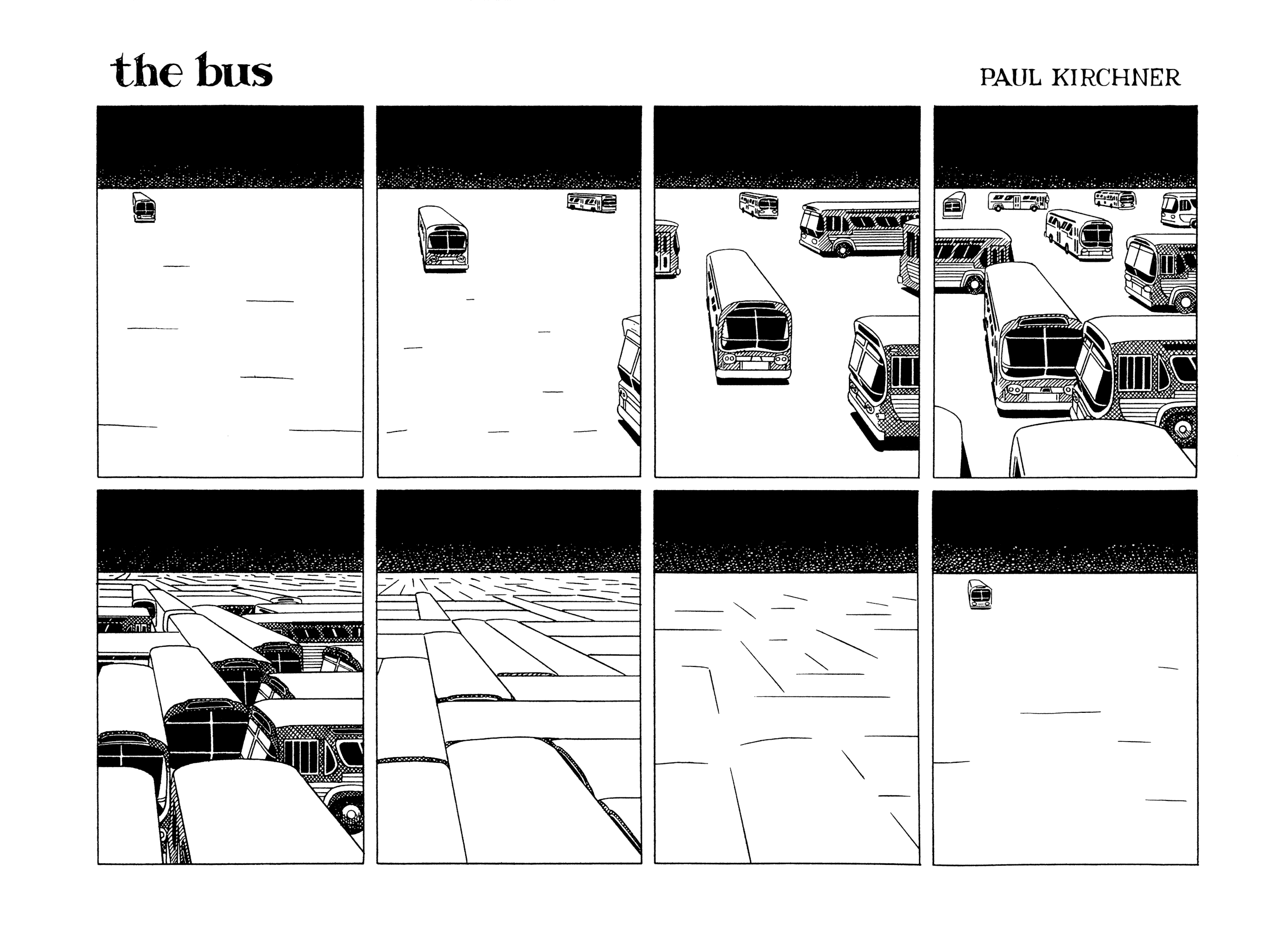

El título del posteo de hoy hace referencia a Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, película de 2004 dirigida por Michel Gondry en base a un guión de Charlie Kaufman. Los interesados en las repeticiones pueden ver también I’m Thinking of Ending Things en Netflix (dirigida por Charlie Kaufman), y Memento o Tenet (estas dos últimas dirigidas por Christopher Nolan). También pueden leer “La invención de Morel” de Adolfo Bioy Casares. Pero sepan que la repetición eterna, como los espejos y la cópula para un heresiarca de Uqbar, es abominable (excepto tal vez para Friedrich Nietzsche). Probablemente nos parezca antinatural justamente porque nunca observamos en la naturaleza que las configuraciones de sistemas extensos se repitan exactamente de la misma forma. Esta observación fue una de críticas que Poincaré y Zermelo, entre otros, realizaron a la teoría estadística de Boltzmann. Imagino que Sísifo también tendría sus objeciones. Y a Dormammu tampoco le deben gustar las repeticiones:

En el teorema H de Boltzmann, su entropía casi siempre crece. Imaginemos un gas que ocupa la mitad de un recinto, separado en dos por un tabique. En un dado instante el tabique se retira, y el gas se expande hasta ocupar todo el recinto (con el consecuente aumento de la entropía). Dado que todas las configuraciones son equiprobables, en algún instante todas las moleculas del gas podrían estar en la primera mitad del recinto (al fin y al cabo, podríamos tener configuraciones aún más extrañas). Pero si en ese preciso instante volvemos a poner el tabique, recuperamos en forma espontánea la primera configuración, que tenía menor entropía. Este posible retorno a una configuración previa fue visto por Poincaré como un problema abominable para la teoría de Boltzmann (aunque más tarde Poincaré se convenció del valor de la teoría y se retractó).

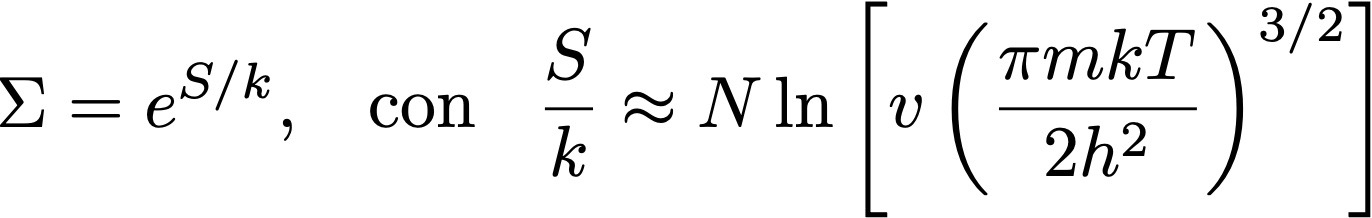

Efectivamente, si el número de configuraciones de un gas es discreto, existe una probabilidad no nula de que vuelva espontáneamente a una configuración previa (y si las configuraciones son contínuas, de que vuelva a una configuración arbitrariamente cercana a la configuración inicial). Pero el tiempo necesario para volver a encontrar esta configuración es increíblemente largo, lo que vuelve a este escenario irrelevante a fines prácticos. Estimemos esto para un metro cúbico de aire a temperatura ambiente (T = 300 K). Vimos que el número de configuraciones Σ de un gas ideal lo podemos calcular (en el ensamble microcanónico) como

donde S es la entropía, N el número de partículas, v el volúmen específico del gas, m la masa de las partículas (mayormente moléculas de N2), k la constante de Boltzmann, y h la constante de Planck (ignoro un factor aditivo despreciable en la entropía). Usando valores típicos para estos parámetros (y considerando que v ≈ 5 x 10-29 m3), obtenemos que el número de microestados o configuraciones posibles es

¡Este es un número enorme, con más de 1025 dígitos! Asumamos ahora que las configuraciones cambian cada vez que hay un choque entre partículas. Es decir, cuando las partículas en el gas chocan, intercambian momento, y pasan de una configuración a otra. Como vimos en clase, para el aire a temperatura y presión ambiente, el tiempo entre choques es τ ≈ 10-10 s. Y si todas las configuraciones son equiprobables, podemos estimar el tiempo medio para repetir una configuración como proporcional a Σ·τ, que sigue siendo un número muy grande (un tiempo con más de 1025 dígitos, medido en segundos). ¡Como comparación, la edad del universo es de 4.3 x 1017 s, muchísimo más chica que el tiempo medio necesario para repetir la configuración de un gas en solo un metro cúbico! Por lo que el “casi siempre crece” de Boltzmann está bastante bien.

Hoy sabemos que aún en sistemas con tamaño finito, fuera del equilibro la probabilidad de que la entropía crezca es mucho más grande que la probabilidad de que la entropía disminuya. De hecho, sabemos que la razón entre estas dos probabilidades es igual a la exponencial de la variación de la entropía por el tiempo transcurrido, un número que se vuelve exponencialmente más grande a medida que la entropía del sistema crece, o que transcurre más tiempo. En el caso general este resultado se conoce como el teorema de fluctuación detallado.

Ahora dicen que van a publicar la Guía 4

“Huang”, sección 3.5

Huang, sección 3.1

Truesdell & Toupin, “The classical field theories”.

Después de estas controvertidas citas, [aquí] pueden bajar la Guía 4, acerca de la ecuación de Boltzmann. No tiene tanta amplitud de temas como otras veces, pero tampoco tenemos tanto tiempo para dedicarle.

Resolviendo problemas a garrotazos

Aquí pueden bajar las soluciones de algunos de los problemas que hemos resuelto o que pensábamos resolver en clase:

- Problemas 11 y 12. Muchos problemas de parcial copian sus estructuras.

- Problema 9. Tienen que poder resolver el gas ideal y silbar al mismo tiempo.

- Problemas 16 y 17. En el 16, la combinatoria es importante. El 17 es el típico problema de la caja dividida en dos.

Intenten resolver los problemas por su cuenta. Si se traban, consulten la solución sólo lo necesario para poder avanzar. Si no les queda otra que leer la solución completa, traten de reproducirla. Aunque aparentemente esto sólo involucra la memoria, van a ver que los va a obligar a preguntarse cosas y a terminar entendiéndolas.

Falta poco para el parcial. Aprovechen el Campus Virtual. Si hacen todos los problemas de la Guía 3, no deberían tener dificultades para aprobar.

Stanislaw Lem y sus demonios

Stanislaw Lem fue un escritor polaco, autor de Solaris. El libro fue la base para el guión de la película Solaris (1972) dirigida por Andrei Tarkovsky (no estoy hablando de la remake de Hollywood). En Solaris, Lem imagina el oceano de un planeta que desarrolla en forma espontánea su propia conciencia (con un vínculo con un tema que veremos en el próximo posteo). Pero las novelas y cuentos de Stanislaw Lem tienen otros vínculos interesantes con la termodinámica y la mecánica estadística.

En Ciberíada Lem escribe cuentos breves sobre las aventuras de dos constructores, Trurl y Clapaucio. Ambos tienen poderes y capacidad de construcción sobrehumanos, y fueron ilustrados, en la edición original de Ciberíada, por Daniel Mróz, un artista polaco responsable de la ilustración de otros libros y novelas de Lem.

En una de las historias de Ciberíada, ambos son capturados por un pirata con un doctorado y sediento de información. Para escapar, Trurl y Clapaucio construyen un demonio del segundo tipo (un demonio del primer tipo, para Lem, es un demonio de Maxwell, considerado una trivialidad por Trurl y Clapaucio). El demonio de Lem puede observar todas las moléculas de un gas en cada microestado posible, y extraer información de sus configuraciones. Al fin y al cabo, siendo todos los microestados posibles, algunos microestados pueden corresponder a ordenamientos de las moléculas que revelen leyes fundamentales o secretos insondables del universo, ¿no? Esto es nada más y nada menos que le versión gaseosa de La Biblioteca de Babel de Borges.

“Si primero jura solemnemente, de arriba abajo y cruzando su corazón, que nos dejará ir, le daremos información, información sobre información infinita, es decir, le haremos su propio Demonio de Segundo Tipo, que es mágico y termodinámico, no-clásico y estocástico, y de cualquier viejo barril o estornudo extraerá información para usted sobre todo lo que fue, es, puede ser o será. ¡Y no hay demonio más allá de este Demonio, porque es del Segundo Tipo, y si lo quiere, dígalo ahora!“

Stanislaw Lem, Ciberíada (1965)

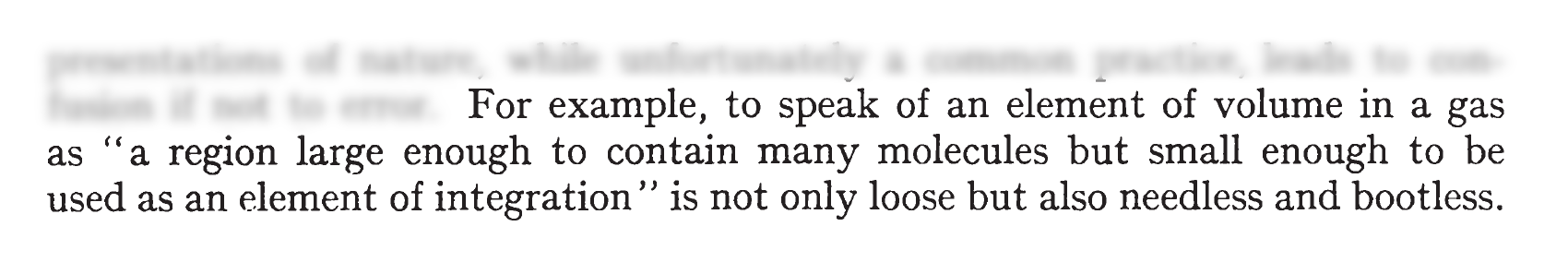

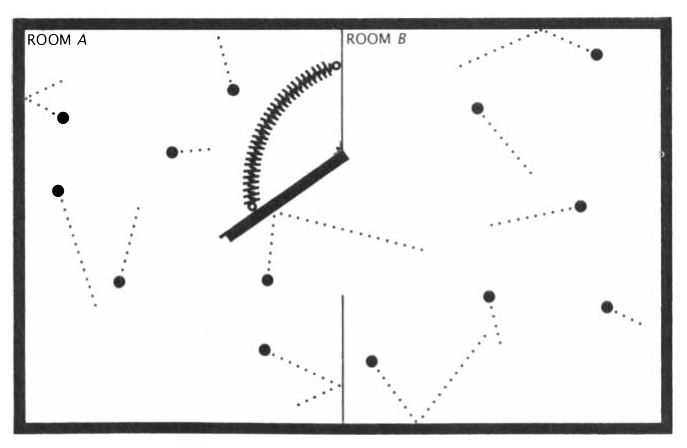

Pero, ¿qué es un demonio de Maxwell, o el despreciado demonio del primer tipo de Lem? Imaginemos un gas en un recinto, separado por un tabique. En el tabique agregamos una compuerta con un resorte, como se muestra en la siguiente figura:

En 1867, James Clerk Maxwell imaginó un demonio que podía conocer el estado de cada una de las partículas en este gas. Este demonio es puesto a controlar la compuerta de la figura. Cada vez que una molécula del lado B se acerca a la compuerta, el demonio observa su energía cinética. Si es grande, el demonio cierra la compuerta. Pero si su energía cinética es pequeña, el demonio abre la compuerta y deja pasar la molécula al recinto A. De esta forma, el demonio puede bajar la temperatura y disminuir la entropía del gas en el recinto A, violando (aparentemente) la segunda ley de la termodinámica (o violando el teorema H que vimos hoy).

La solución a esta paradoja está relacionada con que el proceso de medir, almacenar, y borrar información del estado de cada molécula requiere realizar trabajo. Los primeros argumentos contra el demonio de Maxwell, de Szilárd Y Brillouin en 1929, consideraban simplemente el trabajo asociado a medir la velocidad de cada molécula, y su costo energético. En este caso, considerando el sistema completo (el gas en ambos recintos y el demonio de Maxwell), la entropía crece y el segundo principio está salvado. Con el tiempo las restricciones en el mínimo de energía necesario para medir el estado de la molécula fueron bajando, y argumentos más modernos contra el demonio de Maxwell usan teoría de la información para estimar el mínimo costo energético necesario para procesar la información adquirida por el demonio. La buena noticia es que aún con las cotas más modernas, el segundo principio no puede ser violado por el demonio de Maxwell, sin importar cuán omnisciente sea (y probablemente Trurl y Clapaucio tampoco puedan violarlo). Los que quieran aprender más sobre este tema pueden leer este artículo:

El dinero es un gas (ideal?)

¡Finalmente, el tema y la película esperadas! En esta escena de la película El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese (uno de los grandes directores de la historia del cine), Matthew McConaughey habla la “fugacidad” de la bolsa de valores. Llamativamente, la lírica de la canción “Money“, de Pink Floyd (del disco The Dark Side of the Moon, y que forma parte de la playlist de la materia), tiene la memorable frase “Money, it’s a gas“. Y aparentemente ninguna de estas frases es simplemente una licencia poética. En muchos sentidos hay conexiones profundas entre la mecánica estadística y el modelado de los mercados bursátiles, que en algunos casos se remontan hasta los inicios de la teoría.

Los que tengan curiosidad sobre cómo se usan herramientas de mecánica estadística para el estudio de economía y finanzas pueden mirar este muy buen review:

que fue publicado en Reviews of Modern Physics en 2009. El artículo es introductorio y explica varios de los conceptos que se usan comúnmente en el área de econofísica, incluyendo modelos estocásticos (como los modelos de camino al azar que vimos en clase), cómo se usa el ensamble canónico (o de Gibbs) y el ensamble gran canónico, los vínculos asociados a la “conservación del dinero”, o los vínculos que se usan en sistemas más realistas en los que pueden existir deudas y cómo esto resulta en diferentes equilibrios estadísticos. En particular, la Sección I, y la Sección II desde la subsección A hasta la C, se leen fácilmente y usan muchos de los conceptos que introdujimos hasta ahora en la materia.

En las secciones II.B y II.C, los autores reemplazan el vínculo sobre la energía que usamos al derivar los ensambles, por un vínculo sobre el dinero total circulante. Si asumimos que el dinero total se conserva, la distribución de probabilidad de equilibrio para el dinero está dada por la distribución de Boltzmann-Gibbs,

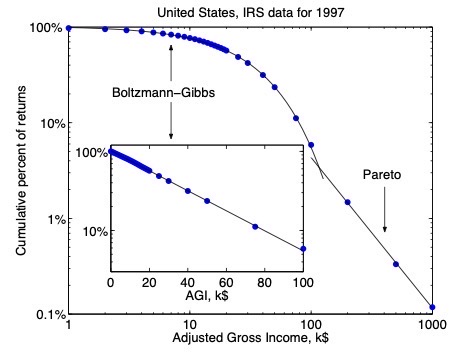

donde m es la cantidad de dinero, y Tm es la “temperatura estadística” del sistema (es decir, el multiplicador de Lagrange asociado al vínculo). Esta cantidad (Tm) es igual al dinero medio disponible por persona. Noten que esta expresión para la probabilidad es formalmente igual a la obtenida en el ensamble canónico. Excepto por casos con ingresos extremadamente grandes (que deben ser modelados con otra distrubución de probabilidad, la distribución de Pareto), la distribución de Boltzmann-Gibbs está en buen acuerdo con los datos de muchos países. A modo de ejemplo, el review compara este resultado con la probabilidad acumulada en función de los ingresos de los individuos usando datos de la oficina de impuestos de los Estados Unidos.

En esta figura los puntos azules son datos (porcentaje acumulado de casos en función de los ingresos brutos ajustados de cada contribuyente), y la linea negra de la izquierda corresponde a la distribución de Boltzmann-Gibbs (o la distribución canónica), seguida por la distribución de probabilidad de Pareto.

Este artículo tiene también un hallazgo interesante sobre la visión amplia que tenía Boltzmann de la física, que más de 100 años atrás vislumbró la aplicabilidad de la mecánica estadística tanto en física como en otras áreas muy diversas del conocimiento (una visión que se cumplió con creces). En 1905 Boltzmann, hablando sobre la generalización y formalización de la mecánica estadística realizada por Gibbs, escribió:

“Esto abre una perspectiva amplia, si no pensamos solamente en objetos mecánicos. Consideremos aplicar este método a la estadística de seres vivos, de la sociedad, en sociología, etc.”

Boltzmann tomó algunas ideas de estadística que ya se aplicaban en su época en el estudio de la sociedad para construir su teoría de los gases diluidos. Así que su propuesta de aplicar la incipiente mecánica estadística en estudios de la sociedad y en sociología podría resultar esperable. La famosa novela de ciencia ficción “Fundación“, de Isaac Asimov, también juega con la idea de aplicar la teoría de gases diluidos en las ciencias sociales para predecir el posible desarrollo de una sociedad. Y las aplicaciones actuales de la mecánica estadística en biología, economía y otras ciencias pueden resultar aún más sorprendentes que lo que imaginaron Boltzmann o Asimov. Los que quieran mirar un ejemplo más reciente de aplicaciones en economía pueden leer este artículo en Nature Communications sobre eventos extremos en sistemas macroeconómicos.